‘플라이트 셰임(flight shame)’. 항공기 배출가스와 소음이 환경에 악영향을 준다는 데서 생긴 이 신조어는 미래 항공업계가 살아남기 위해 풀어야 할 최우선 과제다. 최근 전기차 시장의 성장과 함께 전기 플라잉카 개발이 주목받고 있지만 대규모·장거리 수송을 위해서는 새로운 바이오연료 개발이 먼저라는 게 업계 중론이다.

항공업계가 인재와 물량을 총동원해 필사적으로 개발 중인 대체 연료는 ‘지속 가능한 연료(Sustainable Aviation Fuel, SAF)’로 통칭한다. 지구 환경을 지키면서 인간의 비행을 지속할 이 연료의 핵심은 바이오와 탄소다.

SAF는 원료가 무엇이든 친환경적 연료를 지향한다. 주된 원료는 사탕수수 줄기 같은 농업 부산물이나 각종 산업 폐기물, 매립지 쓰레기 등이다. 어느 쪽이든 화석연료에 비해 환경에 주는 부담을 크게 줄이는 것이 목적이다.

미국 란자텍(LanzaTech) 사가 개발한 SAF는 현재 이 분야에서 가장 관심을 받는다. 이 회사는 중국 제철소 굴뚝들이 뿜어내는 막대한 양의 배기가스를 연료로 바꾸는 기술을 개발하고 있다.

란자텍은 탄소로 가득한 배기가스를 집적 시설에 모아 토끼의 체내에서 발견한 분해력 강한 미생물을 섞는 기술을 보유했다. 여기에 물과 일종의 영양물을 배합하고 발효해 에탄올을 만들어내는 데까지 성공했다.

이렇게 탄생한 SAF는 실험에서도 인상적인 기록을 남겼다. 2018년 영국 항공사 버진애틀랜틱은 보잉 747 여객기에 란자텍 SAF와 미국 표준 항공유(제트연료)를 적정 비율로 섞어 넣고 미국 플로리다 올랜도에서 영국 런던까지 비행했다. 두 도시의 거리는 6983.34㎞다.

전기 비행기가 SAF보다 제트연료 대체재 순위에서 밀리는 이유는 효용성이다. 미국 AE인터내셔널(구 미국 자동차공학회)에 따르면 사람이나 물자를 운송할 거대한 비행기를 전기로 띄우는 건 아직 비효율적이다. 현재로서는 전기로 움직이는 비행 수단은 단거리 수송에 적합하다는 이야기다.

실제로 보잉 747기를 전기로 띄워 올랜도에서 런던까지 날리려면 노트북 배터리 440만개가 필요하다. 배터리 무게가 기체의 7배에 달해 747기는 이론상 지상에서 1㎜도 뜨지 못한다. 고성능 배터리를 동원하더라도 덩치가 큰 비행기를 띄우는 데 SAF 만큼 친환경적이거나 효율적이지 않다는 게 AE인터내셔널 설명이다.

‘플라이트 셰임’은 환경 문제에 민감한 유럽, 특히 스웨덴이 ‘플뤼그스캄(Flygskam)’이란 용어를 사용하면서 항공업계에 전파됐다.

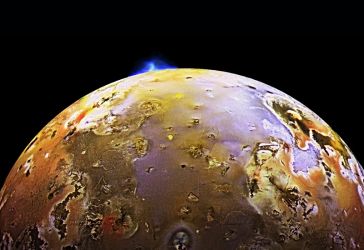

항공기는 지구 기후변화에 영향을 주는 전체 배출가스의 2%를 뿜어낸다. 미 항공우주국(NASA)에 따르면 사람 한 명이 1시간에 환경에 가장 많이 부하를 주는 행동이 바로 항공기 탑승이다. 때문에 각국 항공사를 비롯해 NASA 같은 우주개발 단체, 대학교가 연계해 다양한 유형의 SAF를 개발하고 있다.

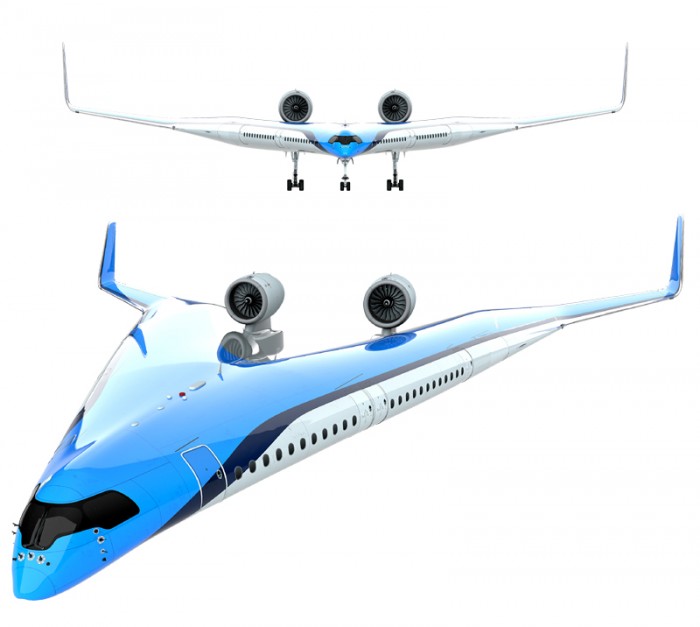

일부에서는 비행기 설계를 통해 연료 효율을 높이려는 노력도 계속된다. 네덜란드 델프트공과대학교가 개발 중인 ‘플라잉 V’가 대표적이다. 일반 항공기와 전혀 다른 디자인을 채택한 플라잉V는 연료 효율을 20% 이상 끌어올릴 것으로 기대된다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr