뉴질랜드의 심해에서 스스로 몸에서 빛을 내는 상어 3종이 발견됐다. 상어의 생물발광(bioluminescent) 사실이 밝혀진 것은 이번이 처음이다.

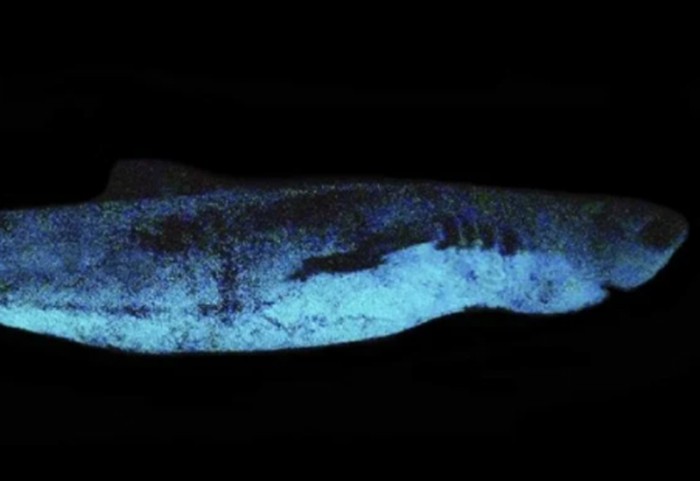

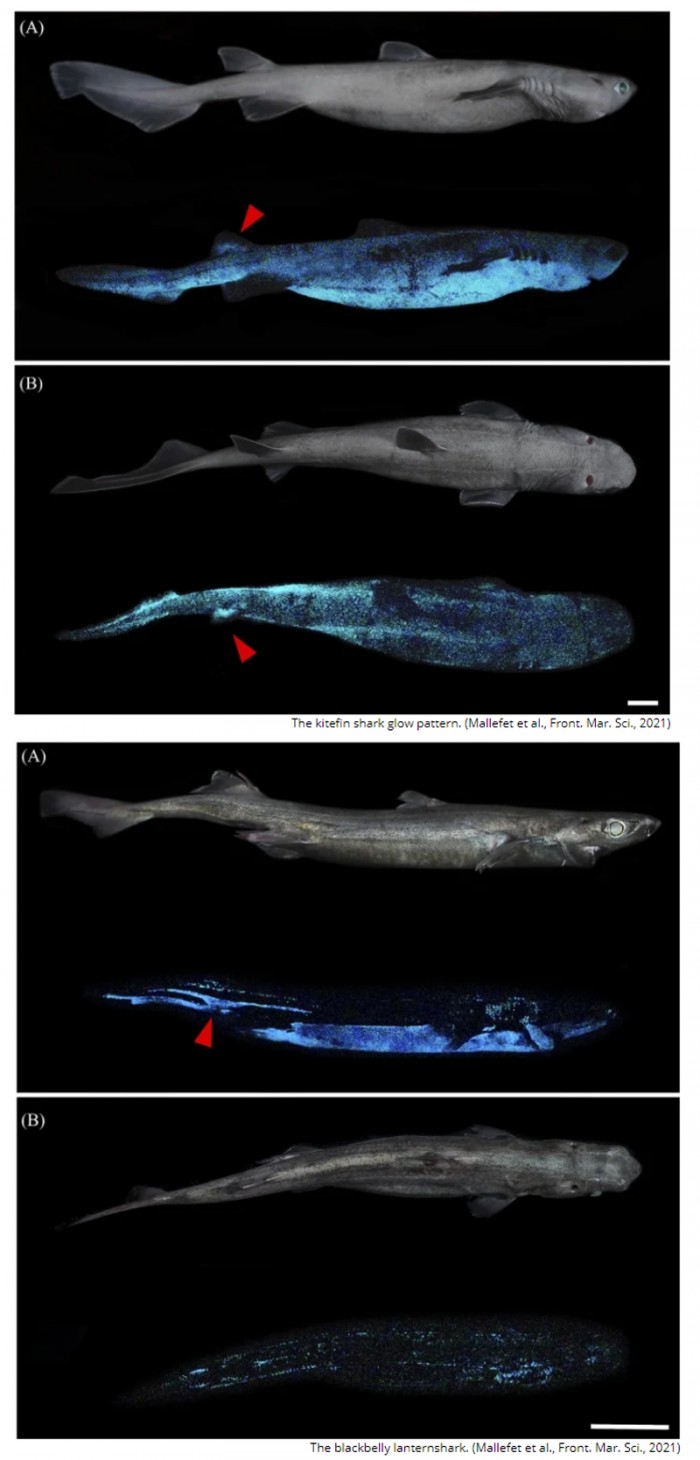

벨기에 해양생물학자들과 뉴질랜드 국립수자원 대기연구소(NIWA)는 지난 1월 뉴질랜드 동부 해저지역인 채텀 라이즈에서 카이트핀 샤크(Kitefin shark) 13마리와 가시줄상어(Blackbelly lanternshark) 7마리, 서던 랜턴샤크(Southern lanternshark) 4마리를 찾아냈다. 이들은 모두 피부에 부드럽게 빛나는 파란색 무늬를 가지고 있으며, 연구 결과 생물발광 동물에서 공통적으로 발견되는 기관 발광포(photophore)를 지녔다.

이 상어들은 이전에도 발견되거나 포획됐던 종이다. 학자들은 이미 지난 1980년대부터 상어들의 생물발광을 의심했으나 이렇다할 성과를 내지 못했다. 관련 연구가 많이 이뤄지지도 않았고 문서화된 것도 드물었기 때문이다.

특히 몸길이 180㎝까지 자라는 카이트핀 상어는 현재 세계에서 발견된 가장 큰 생물발광동물로 기록됐다. 가시줄상어와 서던 랜턴샤크의 몸길이는 각각 최대 47㎝, 60㎝ 정도다.

연구팀은 상어가 알려진 발광동물 중 유일하게 호르몬으로 빛의 방출을 조절한다는 사실도 알아냈다. 멜라토닌 호르몬(melatonin)이 빛을 촉발하고, 알파-멜라노사이트 자극 호르몬(alpha-Melanocyte-stimulating hormone)이 이를 자극하며, 부신피질자극호르몬(adrenocorticotropic hormone)이 이를 차단하는 역할을 한다.

생물발광은 사실 희귀한 현상은 아니다. 실제로 보기에는 너무 희미하지만 심지어 인간도 빛을 낸다. 이밖에 약하게 빛나는 균류나 어두운 동굴의 곤충, 그리고 바다 깊은 곳 생명체에서 자주 발견된다.

이번 발견이 이뤄진 곳도 수면 아래 200~1000m 사이의 '해양 황혼 지대(ccean twilight zone)'로 알려진 중층원양대(mesopelagic zone)다. 유광층과 무광층 사이인 이 지역은 빛이 들어오기는 하지만 광합성을 하기엔 충분치 않아 90%의 동물이 나름의 방식으로 생물발광을 일으키는 것으로 추정된다.

앞으로 이 분야에 대해서는 더 많은 연구가 이뤄져야 할 것으로 보인다. 예컨대 상어가 빛을 내는 이유는 아직도 밝혀지지 않았다. 일반적으로 발광은 짝짓기나 먹이의 유인, 새끼의 교육 또는 위장용 등 목적을 갖는다. 연구팀은 일단 위장에 무게를 싣는다. 발광 부위가 배 등 몸 밑에 집중돼 있고, 중층원양대와 같은 환경에서는 각도에 따라 이런 상어가 거의 보이지 않을 수 있기 때문이다.

연구팀은 이런 생물을 이해하면 개별 종뿐 아니라 심해생태계가 전체적으로 어떻게 작동하는지 밑그림을 그릴 수 있다고 봤다. 벨기에 루벵카톨릭대학교 해양생물학자 제롬 말레피 교수는 "뉴질랜드 발광 상어에 대한 이번 첫 연구는 상어에 대한 이해는 물론 지구상에서 가장 큰 생태계를 구성하는 중요한 역할로서 많은 관심을 받아야 한다"고 평가했다.

연구 결과는 4일 국제 저널 해양과학 프런티어즈(Frontiers in Marine Science)에 게재됐다.

채유진 기자 eugene@sputnik.kr