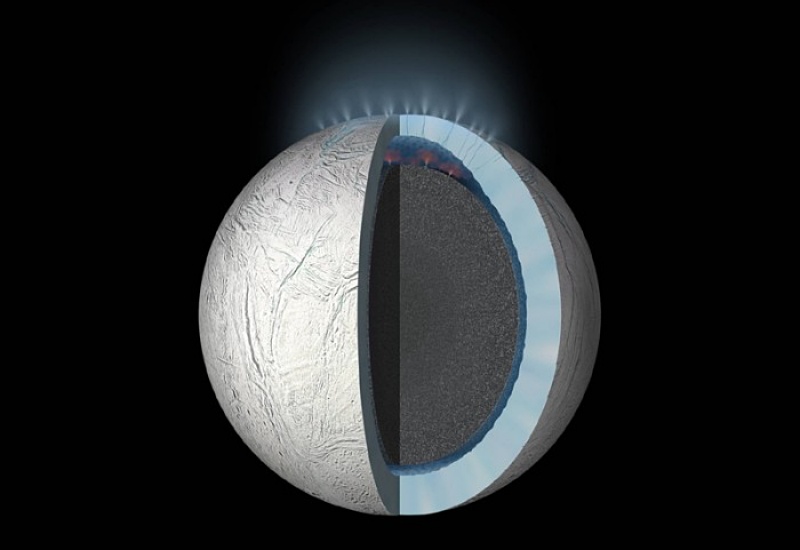

목성 위성의 생명체 흔적을 탐사할 '주스(JUICE)' 미션이 최근 시작된 가운데, 외계 생명체를 찾기 위한 새로운 방법이 제안돼 관심을 끈다.

독일 막스 플랑크 태양계 연구소는 25일 공식 채널을 통해 외계 생명체를 찾으려면 금속 성분이 적은 항성 근처의 행성을 탐색해야 한다고 주장했다.

일반적으로 무거운 금속이 적은 항성은 생명에 해로운 자외선의 양이 많다. 그럼에도 연구팀은 이런 항성의 주위를 도는 행성에 오히려 유해한 자외선이 덜 쏟아진다고 추측했다.

이들의 가설에 태양계를 대입하면, 태양의 자외선이 늘수록 지구의 자외선은 줄어든다는 이야기가 된다. 연구소는 이번 가설이 모순처럼 여겨지겠지만, 항성이 내뿜는 자외선의 종류를 알면 비로소 이해가 된다는 입장이다.

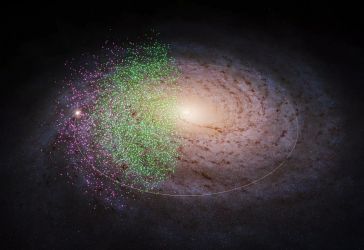

이런 주장의 발단은 지난 2020년 이뤄진 연구다. 연구소는 은하수의 다른 비슷한 별들과 마찬가지로 태양의 활동이 지금보다 더 활발할 경우 어떤 현상이 벌어지는지 시뮬레이션을 진행했다.

연구소는 태양이 지금보다 훨씬 많은 자외선을 내뿜을 경우, 당연히 지구 생명체에 큰 타격을 줄 것으로 봤다. 다만 시뮬레이션에서 태양의 자외선을 늘리자 지구상의 자외선은 감소하는 기묘한 결과가 나왔다.

대부분의 별은 수소 원자의 합체(핵융합)를 통해 헬륨을 합성하는 식으로 불타고 있다. 이 헬륨이 쌓이면 헬륨 간 핵융합이 시작돼 탄소나 산소 같은 더 무거운 중원소가 합성된다. 백색왜성처럼 질량이 큰 별에서는 핵융합이 보다 활발하고, 그 결과 철 등 보다 무거운 원소까지 합성된다.

이런 금속들은 별의 수명이 다해 폭발하면 우주에 흩어지고, 그 잔해에서 새로 태어나는 별들에 흡수된다. 이 원리로 항성의 금속량은 모두 차이가 있는데, 금속량이 적은 항성일수록 방사하는 자외선의 양이 많다. 학자들은 이런 항성 주위를 도는 행성일수록 자외선에 받는 영향도 자연히 클 것으로 봤다.

연구소 관계자는 "항성의 금속량이 행성의 대기 성분에 미치는 영향을 모델링한 결과, 항성이 뿜어내는 특정 자외선이 주변 행성의 오존층을 강화한 것으로 나타났다"고 전했다.

이어 "자외선은 파장에 따라 여러 종류가 있는데, 항성이 방출한 자외선 중 C파가 주변 행성의 오존층 생성을 촉진했다는 것을 알 수 있다"고 덧붙였다.

자외선 중 파장이 짧은 것은 C파, 긴 것은 B파라고 한다. 이들 자외선은 근본적으로는 같지만, 파장의 차이 때문에 행성의 대기와 닿을 때 서로 다른 반응을 보인다.

연구소 관계자는 "자외선 C파는 대기에 닿으면 흡수돼 오존 생성을 촉진한다"며 "이렇게 만들어지는 오존층은 위험한 자외선으로부터 생명을 지키는 장벽이 되는 반면, B파는 오존을 파괴하면서 지표까지 닿는다"고 설명했다.

이 관계자는 "금속이 적은 항성은 단지 전체적인 양으로 따지면 분명 자외선이 많지만 금속이 풍부한 항성과 비교하면 C파 비율이 높다"며 "따라서 이런 항성을 공전하는 행성의 대기에는 비교적 튼튼한 오존층이 형성될 수 있다"고 강조했다.

연구소는 이번 연구가 우주 생명체 탐색의 접근법에 주는 영향이 적지 않을 것으로 기대했다. 아울러 우주의 진화로 금속이 적은 항성이 점점 줄어드는 만큼, 생명체가 행성에서 살아가기가 점차 어려워질 것으로 내다봤다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr